NEW

対談、木熨斗にて〈藤川悠 × 山口洋一郎〉

茅ヶ崎市美術館学芸員 藤川悠

建築家 山口洋一郎

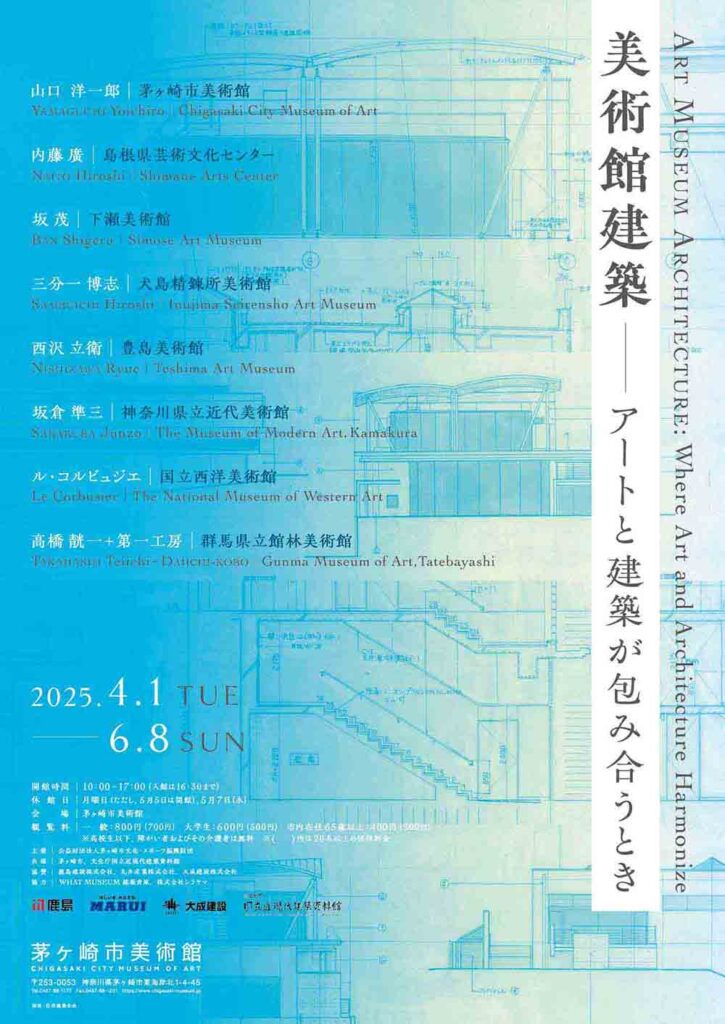

美術館建築— アートと建築が包み合うとき

現在茅ヶ崎市美術館で行われている「美術館建築」に焦点をあてた展覧会は茅ヶ崎市美術館を設計した建築家 山口洋一郎さんを筆頭に、世界で活躍する名だたる建築家を迎えて開催されています。業界でも画期的だと言われているこの展覧会を手がけたのは学芸員の藤川悠さん。藤川さんはどのような発想で「美術館建築」展を実現していったのでしょうか。お話を伺うにあたって山口洋一郎さんがホストとなり、山口さんがご両親のために設計した家「木熨斗」にて対談形式で行いました。

山口洋一郎が大学院時代に両親のために設計した家「木熨斗」は、戦前より別荘を構えていた歌舞伎役者の三代目、市川段四郎が妻の高杉早苗と長男猿翁と住んでいた場所です。

玄関からリビングまでに仕切りはなく、立体的で広々。今も古さを感じさせない「よどみなき空間」はこの頃から彼の持ち味でした。大きなガラス窓からは別荘時代から受け継いだ庭を一望することができ、野良猫が横切るのも絵になっていました。茅ヶ崎の原風景を味わうことができる貴重な場所でもあります。

山口洋一郎(以下洋) 藤川さんが企画された「美術館建築— アートと建築が包み合うとき」は日本でも初めてじゃないかというほど珍しい展覧会だと思います。この企画に携わる経緯などをお話しいただけませんか。

藤川悠(以下藤)そもそもは、山口さんの洋建築企画が設計された茅ヶ崎市美術館があったからこそなんです。私が働き始めたのは11年前。それまでに3つの美術館で働いてきたのですが、茅ヶ崎に美術館があるということは知りませんでした。学芸員を募集してると聞いて初めて茅ヶ崎駅を降りて、印象的なスロープをくねくねと登り、あのウェルカム感を出す屋根を見たときに、すごく良いロケーションの美術館だと思ったのが初めの印象、それが今回の展覧会につながっています。

コンパクトな茅ヶ崎市美術館

藤 小さな建物の中に、アトリエ、カフェ、展示室、事務室、収蔵庫がキュッとコンパクトに詰まっているのにはすごく驚きました。大型館でもワークショップができるアトリエを設けてないところもあるので。

洋 コンパクトには理由があって、まず美術館の大きさは、都市計画法で決められていて1500平米以内なんです。それに加えてあらかじめ市の準備委員会に要求された項目がありました。それを市民が利用しやすい美術館にしたいという思いで設計したんです。

展示室の壁色の秘密

藤 働き始めた時に、気になっていたことがありました。展示室の壁は、なんで白じゃなくてグレーなの?って。いつか白に……、と思っていました。でもある時、洋さんのインタビューを何かで読んだんです。茅ヶ崎の海辺の砂浜をイメージして、あのブルーがかったグレーにしたことを知りました。

洋 展示室のグレーは、茅ヶ崎の画家の方たちを含む準備委員会の人たちからの発案なんです。このグレーは外光を取り入れることで、より絵が引き立つんです。真っ白っていうのは実に落ち着かないもんなんですよ。僕は住宅の内壁には必ずグレーを少し入れるんです。それによって落ち着きもでるし、目にも優しい。だから美術館の壁にグレーをいれることにも賛成しました。

茅ヶ崎市美術館は十社のコンペだったんですが、壁の色はコンペを取ったあとの作業でしたね。

藤 アーティストは自分が展示するとなってから、改めて壁のグレーに気づくんです。初めはどうしようってなるんだけど、展示した後に「この色でよかった」って言って帰るんですよ。だから建築家には、初めからそれが見えてたっていうことかなと思います。

いつか白に……、って思っていたのが、そうじゃないっていう意識に変えられました。

「よどみなき空間」の仕掛けと展示

藤 展示室1の天井は不思議な構造ですよね。天井が水平に来て、途中でクッと上がって三角に吹き抜けになる。あれを生かすために、比較的小さな作品を入って右側に展示して、大きくなるにつれて左にするとか、展示の方法を考えたくなる仕掛けがされてるなって捉えてるんです。

つまり、建築に触発されて、展示を考え始めていることに気づいたのが、この数年なんです。

洋 それは大変嬉しい話です。僕の空間論の一つで、閉塞された空間から、その一部が見えないということによって解放される。この家(木熨斗)も、玄関とこの部屋の壁に扉がついていたら、閉塞されて空気が流れていかないんです。天井も、横にも、平面的にも、建築を作るときには、空間をどんどんつなげていく「よどみなき空間」を考えます。これは今回の展覧会でもポイントの一つに挙げています。

藤 私は茅ヶ崎市美術館で働き始めてから、フラットな空間より特徴ある空間の方が展示には面白いと思うようになりました。

コンパクトな皺寄せは……

藤 もう一つ印象的な出来事があって。学芸員は書籍など物が増えていきますが、ある時、事務室内に収まりきらなくなってきたから外にロッカーを置きましょうという話がでました。それがスロープからあがってきて少し見える位置の提案だったこともあって、すごい違和感を覚えたんです。その時、私はこの建築を作品としてリスペクトしていることにしっかりと気づいたんですよね。

その地域にないと成り立たない「サイト・スペシフィック」な美術館

洋 今回の展覧会のテーマ「サイト・スペシフィック」は、その地域の特性を生かしながら、作られているという意味ですよね。そこに名だたる建築家の4つの美術館を取り上げてらっしゃる。その辺りのお考えを伺いたいです。

藤 たぶん洋さんがこの地域でこの美術館じゃなきゃと建てたように、私もこの地域じゃないと成り立たない展覧会をしたいって思ってるんですね。

今回取り上げた4館はその地域にないと成り立たない建築であり、その美術館があることによってその地域に染み出しているものがある。それを茅ヶ崎市美術館を筆頭に選んだということなんです。美術館建築を建てられる人って建築家の中でもやっぱり選ばれた数名になると思います。その中で、この海風薫る茅ヶ崎で、今ご紹介できたらと強く思った美術館の建築家の方々に行き着きました。

洋 そういう意味では、いわゆる巡回展の美術展とは対極な展覧会ということですね。

翻って、茅ヶ崎の美術館があの場所にある意味を考えてみると、それは高砂緑地があって緑と海風を建物がちゃんと受けている。美術館が生きてるということになります。

開館から25年経ち、松に囲まれた美術館に

藤 今回は「美術館とは何か、そして何をもって美術館というのか」というところまで、達するような展覧会になるんじゃないかなと思っています。

洋 茅ヶ崎市美術館はコンパクトでヒューマンスケール。小さいから一時間あれば見れちゃう。だから作品のほかにも「美術館ごとゆっくり鑑賞」することになるわけです。大きな美術館は次から次へとなりますが、そうはならないんですよね。

藤 カフェもありますものね。ランチもおいしい。

洋 カフェは公園に向かってガラス張りにしました。富士山は今も見えますが、昔はもっと先の方まで景色が見えました。今はもう松が大きくなっちゃってね、25年経ってキレイに松に囲まれた美術館になっちゃった。

藤 私は松の中にいる雰囲気は好きですよ。

洋 松を室内に取り込むっていう言葉が正しいか分かりませんが、緑を取り込んだ癒しの世界というか。非日常的な世界があるんじゃないかな。

藤 エントランスをくねくね上がる時は空を映し込んでるけど、館内に入ると緑を映し込む、っていうふうになりますね。

洋 そういう意味では、結果的にすごく良かったかもしれません。

美術館は何のためにあるのか

藤 2019年に「美術館まで(から)つづく道」というタイトルの展覧会をしました。美術館に来る前と来た後で、人の見える景色をどれくらい変えることができるのか。地域をアーティストや障がいのある方々たちと一緒に歩いて、それを作品、展覧会まで引き上げるっていうものでした。

美術館内で収まる鑑賞体験じゃなくて、そこから外に出たくなるような。例えば見た後に海まで歩いてみたいなとか、もう少しまちを散策してみたいな、風を感じてみたいなと思う。絵や作品はその場から動かないけど、人間は動く。鑑賞体験が地域に染み出ていくようなことができればいいなと思って企画しました。

洋 若干視点が違うのかもしれませんが、例えば美術館の中のエントランスホールは広くとってるんですよ。そこで音楽会をやったり、講演会をやったり多様な使い方をしていただいている。そこにつながる外のスペースもね、本当は公園の入り口からずっと展示にしたり……。

藤 確かに外に作品を置いたらという考え方もありますよね。作品を屋外に置けばそこがアートになる、というようなことよりは、日常の風景が何も変わっていないにもかかわらず、 美術館の中で、作品を通して視点のあり方や感じ方の変化が鑑賞者の中でおきてくれたらいいなと考えています。

例えば「あ、自然が美しいな」って思う時、自然だけを見て美しいなって果たして思うのかなと考える瞬間があって。美しい作品だったり、ものすごい何かを見た時に、それを美しいって思って、ふと我に返った時に自分のまわりの自然が美しかったんだって気づかされるようなことに興味があります。

何かを置いて、それをアートだねっていうのでなく。気づかされるようなことを美術館でやれたらと。そのためにも美術館はあると思っています。

茅ヶ崎市に美術館があるということ

藤 建設当時の書類を見ると、美術館を建てるにあたって多くの人が関わっていることがわかります。美術館がないまちもある中で、小さな地域にもかかわらず茅ヶ崎が美術館を一個持ったっていうこと。その意義をどこまで美術館が自覚して、生かせるのかなと思います。多くの人の莫大なエネルギーが注がれて、美術館が建っているということを意識して、美術館があるからこそ築ける景色を創り出せたらというのはあります。

文化をだいじにする気持ち

洋 美術館を建てるにあたって、私は設計者としてですが、図面を見れば一目瞭然、ものすごく難易度が高い。形だけじゃなくて設備、空調、それから光や音、すべて関係してきます。

この難しい建物を作ったのは、地元茅ヶ崎の大勝建設と三井建設のジョイントベンチャーです。我々の意向をきちんと理解して実現してくれました。それがあってこそ今の美術館があるわけで感謝しています。

多くの人が関わってるという意味では、発想から、設計から。建築から、運営まで、関わる人たちが本当に文化っていうものを理解して文化をだいじにしたいと思う気持ちがないとこういう形にはならないです。

藤 大勝建設さんが文化をわかってくれたという話がでましたが、理解してもらえる何かがあったんじゃないかなと思います。

建築家の人がこの長いスパンで考えてたことを伝えて具現化してもらうために意識されていることはありますか? 自分の人生よりも長く残る可能性のある建築に対して、どういう意識で取り組まれているのでしょうか。

洋 正直言って答えがないんだけど、僕は建築の設計をするのが好きだし、建築を愛しているということから始まって、与えられたテーマ、課題や条件に応えていくことが面白くてしょうがない。

建築というのは古代から総合芸術だと言われています。それぞれ個性があって、用途があって、使い方があって。建築っていうのはそれを包み込むものだっていうことですよね。そういう意味で僕は、建築は本当にもう最終的に文化だと思っています。

子どもの成長を見るように、携わった建築と関われる環境

洋 建築の一つの在り方みたいなもので、僕よく言うんだけど、子供が生まれた時の姿と、それから成長した姿と違うわけですよね。建築も一緒だと思うんですよ。どんな建物でも使い方、スキルでどんどん魅力ある建築になっていく。

藤 毎回展覧会が変わるたびにちゃんと来てくださいますね。

洋 そういう意味で私は美術館のそばにいて、茅ヶ崎あるいは湘南の環境を、僕の建築の中で活かしていただけるというのは本当に嬉しいです。

世界的建築家の方々をお迎えするにあたって

編集部(以下編) 「美術館建築」展に登場される世界的建築家の方々は、展覧会の会期中に茅ヶ崎で講演会も実施されるとのこと。これだけの方々をお呼びすることは、建築業界的にもありえないほど難しいことだと伺っています。どのように実現されたのでしょうか。

藤 もうこれは、勇気の鈴をりんりんとめいっぱい鳴らしながら、ひとりで各建築事務所に企画の説明に行きました。建築家の方々の懐が深かったことが一番だと思います。小さな美術館から来た学芸員の企画と勇気を受け取ってくださったのだと。

なんで茅ヶ崎って言われると「美術館建築があるから」です。そのことを建築家の方々は分かってくださったんだと思います。

「アートと建築が包み合うとき」というサブタイトルについて

編 サブタイトル「アートと建築が包み合うとき」について教えてください。藤 アートは建物の中だけで収まっているものではない。建築とアートの両方がミルフィーユのように、相互に包み合って、レイヤーが重なっていくようなイメージでつけました。「包む時」じゃなくて「包み合う時」なんです。

洋 最初にこの話を伺った昨年には、まだタイトルがついていませんでした。藤川さんはどうやってこの展覧会をまとめるのかなと思っていたんです。

企画書に「サイト・スペシフィック」という言葉が入っていたので、それなら分かる、きっとそういうタイトルになるんだと思っていました。そして決まったのが「美術館建築 —アートと建築が包み合うとき」と知り、そう来たかと。

これはね、美術館というものの枠が、タイトルでもうすでに打ち破られてるんですよ。いわゆる昔から言われている美術館というその概念を変える。そういうね、意味合いがここにあるんだと思うんですよね。

編 今日はすてきな空間で貴重なお話をありがとうございました。

藤・洋 ありがとうございました。