NEW

海街の本棚

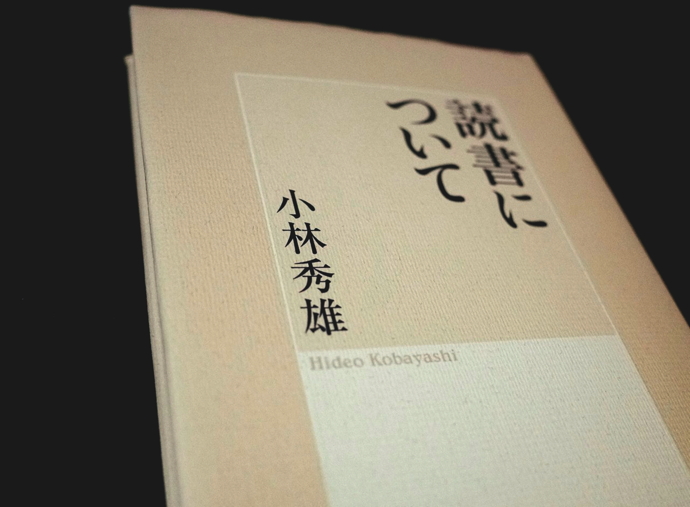

小林秀雄 「読書について」

中央公論社 二〇一三年

章立ては、読書、文章・批評、そして文化。読書については、素直に愉快に鑑賞し、自分を捨てて虚心になれと。さもないと文章鑑賞の純粋さが失われてしまう。

他人がとやかく言おうが、どこかの専門家が何を述べていようがそんなことは関係ないということのようです。

「書物の数だけ思想があり、思想の数だけ人間が居る」ならば、掛け合わせれば膨大な数の思想、考えがある、これが正解などというものはない。なので、 「君は君自身でい給え」ということになるのでしょう。

読書や文章だけでなく、絵や音楽についても解るとか解らないとかいうこと自体が間違っていると厳しい指摘です。

「観ること聴くことから始まるのです。美には沈黙させる力がある」言葉も姿、形があって、言葉は心に直かに映ずる姿なのだと言われると確かにはっとする思いでした。

最後の文化のところでは、〈Culture〉という言葉を使い、人間は人格を完成させることができると仮定して「人格を栽培することが教養であり文化である」と説明しています。なるほどと思うとともに、人間がこれまで培ってきた文化というものへの尊厳のようなものを新たにしました。

世の中は、無限とも言えるほどの数多くの本で溢れかえっています。読書、または本という森か林かジャングルか、それとも大海原か大宇宙なのかもしれません。逆に顕微鏡を覗くようなミクロコスモスな世界なのかも。

そんな広くて限りのない本の世界を読み進めて行くときのちょっとした手がかりになる、この秋の一冊になればと思います。